腰痛人口

「腰痛がある」という人は、2019年の男性は91.2(人口千対)、女性は113.8(人口千対)となっており、おおよそ全国で3000万人いると推定されています。

(厚生労働省、2019年世帯員の健康状況有訴者数統計より)

腰痛の原因がはっきりしないという方も多いのではないでしょうか。

実は真面目な人ほど同一姿勢になりやすく、筋肉にストレスがかかり腰痛になりやすいとも言われています。

![]() 発症は月曜日?

発症は月曜日?

実は腰痛は土日で身体を動かさず、急に動き出す月曜日に発症しやすいとされています。

腰痛の一因として身体の固さが挙げられており、脊柱起立筋やハムストリングス(太ももの裏)を柔軟にすることが腰痛発症予防につながります。

また、睡眠にも腰痛予防のヒントが。

就寝中、体重の4割が腰にかかっていますが、これが筋肉へのストレスにもなっています。

健康な方は一晩で寝返りを20回以上していますが、寝返りが少ないと腰の筋肉に負担がかかり、腰痛につながるというわけです。

それから、無呼吸症候群などで眠りが浅い方、睡眠の質が悪い方、十分な睡眠がとれていない方は、痛みを感じやすくなっています。熟睡できていないと脳が休まらず、セロトニンやノルアドレナリンといった痛みを遮断する神経伝達物質が十分に放出されず、痛みを感じやすくなります。

中医学で考える腰痛

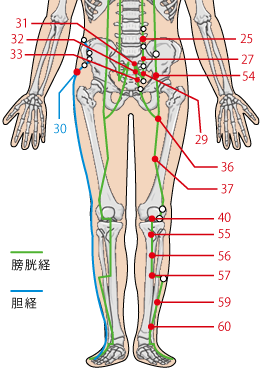

中医学(中国漢方)には経絡(けいらく)という考え方があります。経絡を一言で説明すると『気(生命エネルギー)が流れる道』のことです。そして経絡上には気が発するポイント=経穴(けいけつ:ツボ)があります。

腰痛に関係する経穴は全部で16個あります。うち膀胱経(ぼうこうけい)という種類のものが15個、胆経(たんけい)が1個、経絡や経穴にはそれぞれ名前がついています。

【右図参照】

・ 膀胱経25:大腸兪(だいちょうゆ)

・ 膀胱経27:小腸兪(しょうちょうゆ)

・ 膀胱経29:中膂兪(ちゅうりょゆ)

・ 膀胱経31:上リョウ(じょうりょう)

・ 膀胱経32:次リョウ(じりょう)

・ 膀胱経33:中リョウ(ちゅうりょう)

・ 膀胱経36:承扶(しょうふ)

・ 膀胱経37:殷門(いんもん)

・ 膀胱経40:委中(いちゅう)

・ 膀胱経54:秩辺(ちっぺん)

・ 膀胱経55:合陽(ごうよう)

・ 膀胱経56:承筋(しょうきん)

・ 膀胱経57:承山(しょうざん)

・ 膀胱経59:フ陽(ふよう)

・ 膀胱経60:崑崙(こんろん)

・ 胆経30: 環跳(かんちょう)

中医学で腰痛と向き合う時には、この経絡(けいらく)の流れ、気・血・津液の流れに注目します。

といいますのも、腰痛などの痛みやしびれ、こわばりなどは、自然界の邪気のうち寒邪(かんじゃ)と湿邪(しつじゃ)そして風邪(ふうじゃ)が関係してくると考えるからです。

邪気(じゃき)というのは、主に経穴(けいけつ)から入りこみ、気・血・津液の流れのなかに侵入してきて、健康を害します。(対症法を行う場合は対象の経穴を鍼灸などによって温めると良いです。)

故に根本的な解決方法としては、体内に侵入・停滞している寒邪(かんじゃ)・湿邪(しつじゃ)・風邪(ふうじゃ)に出ていってもらうことから着手し、また再び寒邪(かんじゃ)・湿邪(しつじゃ)・風邪(ふうじゃ)を招きいれてしまわないよう対応していきます。

生活習慣チェックポイント

生もの、冷たいものの飲食が多い(冷蔵庫で冷やした果物も含む)

糖分や油脂分の多いものを好んで食べる(摂取量が多い)

清涼飲料水やビール、お酒を一日200ml 以上飲む

寒い場所での作業時間が長い(家庭や職場など)

過労やストレスが蓄積している

睡眠が足りないと感じる、または睡眠時間が5時間以下

睡眠時間が10時間以上(成人)、または朝9時以降に起きる

運動をほとんどしない、長時間のデスクワーク

あなたはいくつチェックがつきましたか?

上記は寒邪(かんじゃ)・湿邪(しつじゃ)・風邪(ふうじゃ)を招いてしまう生活習慣ですので、改善できるところから改善してみましょう。ビールは特に危険です。冷たく冷やしたビールはまず胃を冷やし、次に熱を発し湿を作ります。腰痛をおもちの方には一番避けて頂きたいものです。

あなたに合った最適な方法をご提案いたします。ひとりひとりにぴったりの製品がありますので、自分に一番ベストなものをチョイスしましょう!もも木薬局がお手伝いいたします。お気軽にご来店予約ください!

※漢方薬は医薬品です※

★実際に服用の際はお気軽にもも木薬局へお電話にてご予約のうえ、ご来店・ご相談ください★

あなた自身はもちろん、ご家族の腰痛のお悩みについて

お気軽にご来店ください